悠久の丘|宇都宮市民葬祭

悠久の丘は、宇都宮市にて建てられた公共の施設で、火葬場と隣接した式場を完備しています。 宇都宮市民葬祭は、この悠久の丘を専門に家族葬のサポートを行い、ご遺族様にとって安心かつ負担の少ないお葬式を実現しています。

悠久の丘とは

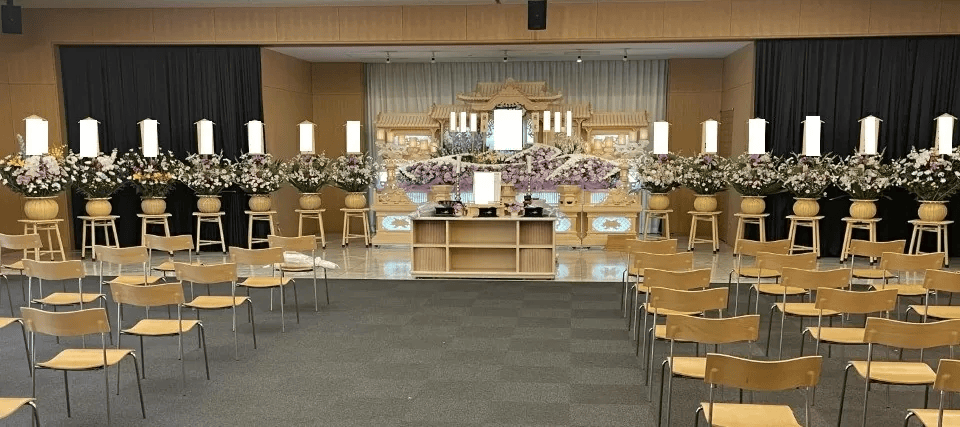

悠久の丘は宇都宮市の公営施設で、火葬場に隣接した式場を備えています。 公共施設ならではの安心感と利便性があり、市民の方々が安心してご利用いただける環境が整っています。 火葬から葬儀までを一貫して行えるため、移動の負担も少なく、ご遺族に寄り添ったお別れの時間を過ごすことができます。

宇都宮市民葬祭の家族葬サポート

私たち宇都宮市民葬祭は、悠久の丘を専門に家族葬をサポートしています。

自社でホールを所有せず、公共施設を利用することで、ホール維持費や設備投資にかかる余分な費用を抑え、ご家族様のご負担を軽減することが可能です。

また、経験豊富なスタッフが常にサポートし、ご希望に沿ったお葬式の形をご提案いたします。

悠久の丘での家族葬を選ぶメリット

- 火葬場に隣接しているため、移動の負担が少ない

- 公共施設を利用することで、費用を抑えた葬儀が可能

- 宇都宮市民葬祭が専任でサポートし、安心して任せられる

- 家族葬に特化しており、少人数でも心温まる葬儀が実現できる

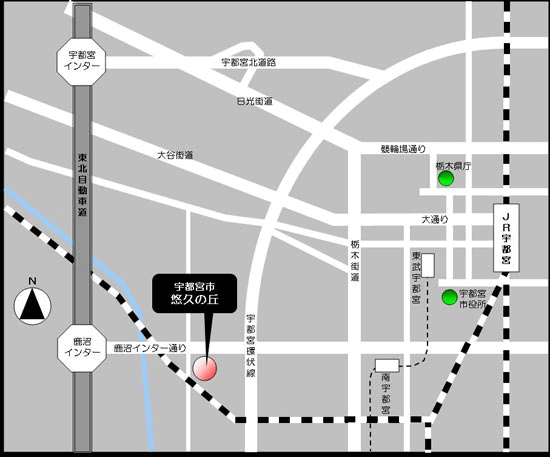

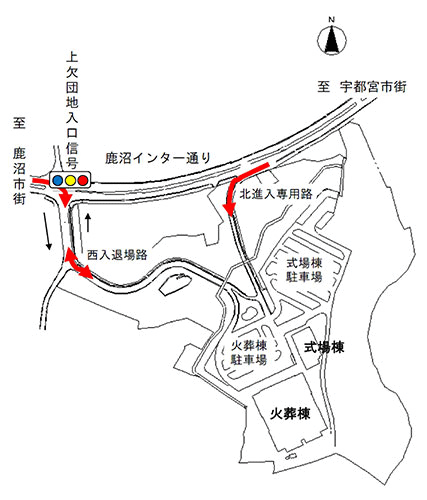

アクセス

悠久の丘は宇都宮市内に位置し、公共交通機関やお車でもアクセスしやすい場所にあります。

ご来場の際は、専用駐車場も完備されていますので安心です。

お問い合わせ

宇都宮市民葬祭では、悠久の丘での家族葬に関するご相談を随時承っております。

事前相談やお見積もりも無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

📞 今すぐお電話:0120-57-2727

「施設案内」「アクセス」「サポート内容」

アクセスや設備

■式場棟 式場(150人収容)2室式場控室2室通夜控室2室

■火葬棟

火葬炉16基お別れ室12室待合室(洋室)14室待合室(和室)2室キッズルーム1室ベビールーム1室

■火葬棟

火葬炉16基お別れ室12室待合室(洋室)14室待合室(和室)2室キッズルーム1室ベビールーム1室

ホール投資が不要で費用を抑えられる

親身なサポートで安心

事前相談・当日運営サポート

料金の目安

火葬式

- 急な出来事なのでコストをなるべく抑えたい方、遠方でお骨にしてから持ち帰りたい方、先に火葬をして後日お別れ会をしたい方に、多くご利用いただいている形式です。※警察署や特養ホームなどへのお迎えなどの直葬は、88,000円税別プランを御用意致しております。

含まれているもの

含まれているもの

宇都宮市の悠久の丘で安心の家族葬|宇都宮市民葬祭

まず、宇都宮市の公共施設「悠久の丘」は、火葬場に隣接した式場を完備しており、ご家族の想いを大切にした家族葬を安心して執り行える施設として、多くの市民に利用されています。したがって、宇都宮で家族葬を検討されている方にとって、アクセスの良さや施設の利便性は大きな魅力です。

悠久の丘の特徴

悠久の丘は、火葬場に隣接しているため、移動の負担が少なく、ご高齢のご家族や遠方からの参列者にも安心です。さらに、式場は落ち着いた雰囲気で、少人数での家族葬はもちろん、親しい方を招いた小規模な葬儀にも対応しています。また、式場内は必要に応じてレイアウトを柔軟に変更できるため、希望に沿った葬儀の演出が可能です。加えて、控室や待合室も完備されており、故人とご家族の時間をゆっくり過ごせます。

家族葬専門の宇都宮市民葬祭

宇都宮市民葬祭は、悠久の丘での家族葬を専門に行う葬儀社です。たとえば、小規模で温かみのある家族葬から、親しい方を招いた一般的な家族葬まで幅広く対応しています。さらに、経験豊富なスタッフが葬儀の手続き、式の進行、準備のすべてをサポートするため、初めて葬儀を執り行う方でも安心です。加えて、費用面でも無理のないプランを提案し、ご家族の負担を抑えることが可能です。

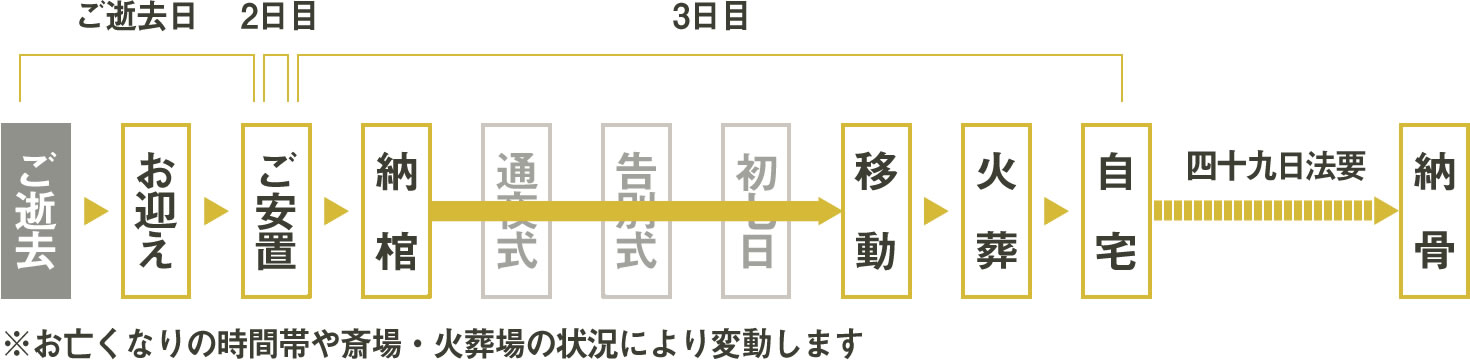

悠久の丘での家族葬の流れ

- 事前相談・ご予約

ご希望の日時や式の規模に合わせて、宇都宮市民葬祭にて事前相談が可能です。 - 式場の準備

式場はご家族の希望に沿って設営します。さらに、花祭壇や会葬者席の配置も柔軟に対応可能です。 - 葬儀・告別式

落ち着いた雰囲気の中で、ご家族中心の葬儀を執り行います。 - 火葬・収骨

火葬場に隣接しているため、移動がスムーズで負担を軽減できます。 - アフターサポート

葬儀後の手続きや法要の相談も、宇都宮市民葬祭がしっかり対応します。

宇都宮で家族葬を検討される方へ

このように、悠久の丘での家族葬は、ご家族の想いを大切にした落ち着いた葬儀を希望する方に最適です。したがって、宇都宮市民葬祭では、悠久の丘での家族葬を専門に、経験豊富なスタッフが安心のサポートを提供いたします。宇都宮市で家族葬をご希望の方は、まずはお気軽にご相談ください。

含まれているもの

含まれているもの