家族が亡くなったという一報を受けるのが自宅であれ会社であれ、その瞬間を予測できる人はいません。

そろそろ危ないかもしれないと医師に注意を受けていたとしても、唐突に訃報を受け取れば頭の中が真っ白になってしまうことも仕方のないことではないでしょうか。

しかし、ショックを受けて茫然自失となっている場合ではありません。

葬儀を終えてその後の手続きまで完了してはじめて亡き人を悼むことができるのが「日本の死」の現状です。

誰かが亡くなるとすぐに葬儀の準備がはじまりますから、家族を亡くした悲しみよりも忙しさの方で頭が真っ白になることでしょう。

本日、家族が亡くなりました。

そんな時に戸惑わずにすぐに動き出せるように、頭の中で葬儀までの段取りを考えておきましょう。

家族を悼むのは後。まずは亡くなった家族を憂いなく、天国に送ってあげましょう。

そのための流れをご説明します。

目次

自宅で亡くなったらまずはかかりつけの医師や警察に連絡

家族がどこで訃報を受け取るかは実際にその瞬間が来なければわかりません。

病室かもしれませんし、会社で受け取るかもしれません。

また、自宅で受けるかもしれません。

実はこの「どこ亡くなるか」については、今後の流れに多少影響してきます。

確かに最終的に葬儀を執り行うという流れ自体は同じなのですが、自宅で亡くなった場合はかかりつけの医師、そして警察への連絡が必用になります。

病院で亡くなったら医師が死亡を診断し、「ご臨終です」と確認してくれるのですが、自宅で亡くなった場合は側に医師がいるわけではありません。

まずはきちんと死因、そして本当に死亡しているかどうかを確認することから始まります。

警察に事情を確認されることもあるため、人によっては「もしかして私、疑われている?」なんて心配になることもあるようですが、病院で死亡確認ができなかったからこそきちんと確認してもらうことが必用になります。

自宅で亡くなった場合はまず医師や警察の確認から始まるため、病院で亡くなった場合よりも葬儀まで多少時間がかかることが多いようです。

ですが、間に医師と警察の確認があるだけで、特にこの後の流れが変わるということはほとんどありません。最終的には葬儀になります。

参照

http://president.jp/articles/-/1688

葬儀当日までは3の流れで準備

さて、ここからは具体的に葬儀の直前までの流れに入っていきます。どこで亡くなるかによって医師や警察の確認が入ることはありますが、確認が終われば、後は病院で亡くなった時とまったく同じ流れになります。

- 搬送

- 届け出

- 葬儀場準備

主にこの1から3の流れになります。3までの流れを経て4として「葬儀当日」となります。

1から3までを簡単に言葉で見ていくととても簡単な流れにように思われるかもしれないですが、葬儀経験者はこの流れこそ非常に大変なものであり、人が亡くなるのはまさに一つのドラマであると、自分の経験を振り返ることでしょう。

遺体の安置はどこに?葬儀場の予約は急いで

まず、病院から亡くなった方の遺体を搬送します。

ただし搬送するまでの間に「どこに搬送するか」を決めておく必用があります。

葬儀場に送る場合、自宅に送る場合、安置専用の場所に送る場合と、選択肢はいくつかあります。

一昔前は亡くなるとまず自宅に搬送し、遺体を仏間で一晩留めるということが行われていました。

しかし近年では仏間のないお宅も多く、また、自宅に近隣住民が尋ねてくることを困ると感じる方も多いため、いきなり葬儀場へ搬送することもあります。ですから、病院から搬送するといっても搬送の前に葬儀場の予約を取り、遺体を安置する場を整えてもらわなければいけません。

病院で臨終となった時点でまずは葬儀場の予約を取り、業者に車を用意してもらって搬送という流れが近年の主流です。

しかし、時に葬儀場が込み合っていて葬儀場に遺体を安置できないことがあります。そんな時はやはり自宅に安置するか、近隣の遺体安置専門の施設にお願いして葬儀場が開くまで安置することになります。

なお、この時点で自治体の夜間窓口に死亡届を出しておきましょう。

することがたくさんあって混乱するかもしれません。

しかし、葬儀は出だしが肝心です。のんびりしていると葬儀場が埋まってしまいなかなか葬儀までたどり着けないということがあります。

葬儀までの日数が長くなればなるほど遺体の安置や葬儀場にかかる費用が大きくなっていきますので、故人を悼むのは後。まずはスタートダッシュです。

葬儀の参列者には早めに連絡!お坊さんにも声かけを

遺体を搬送して安置をしたら即座に葬儀の準備に取りかかることになります。

流れとして1から3を挙げましたが、このあたりは全て同時並行して行うことになります。

つまり、遺体の安置のために業者に連絡をしながら式場の予約を取り、必用な物品を発注し、列席してもらう人に連絡を始めます。

特に葬儀に列席してもらう人は、ぎりぎりに言われても喪服の準備や御霊前の準備が非常に困難である場合が考えられます。

亡くなったら遺体の搬送と式場の予約、そして葬儀にお呼びする人への連絡は同時にしていきましょう。

家族で手分けして連絡や手配をすると混乱せず、スムーズに終わらせることができます。

また、この時点で葬儀のためにできる準備はしておく方が望ましいです。

重要なのはお坊さんへの連絡。それぞれの家でどんな形のお葬式にするかは自由で、葬儀場は仏教式と神道式のどちらにも対応可能というところもあります。

ただ、日本は仏教方式で葬儀を出す家が多いため、お坊さんの予定はこの段階でおさえるようにしましょう。

もしどこかのお寺の檀家ではないという場合は、葬儀場に相談すればお坊さんを紹介してくれますのでご安心を。

自治体窓口で手続きを!準備の最終確認も

遺体を安置して二十四時間が経過したところで、今度は自治体の窓口へ火葬の許可をもらいにいきましょう。

同時に死亡届も提出します。

許可証がないと火葬・埋葬ができませんのでご注意ください。

ここまでで、葬儀場の予約やお坊さんへの連絡などは済ませているはずなので、後は葬儀場の人と連携をとって最後の詰めに入ります。

葬儀の列席者へのお返しや食事、お酒などの具体的な発注を行います。

また、家族は誰か一人は遺体につき添い、手を合わせに来てくれた方にお茶をお出ししたり、挨拶をしたりといったことも行います。

葬儀場の人も手伝ってくれますが、遺体へのつき添いは完全に式場の人にお任せするのではなく、基本的に家族が行うことになります。

この段階でロウソクや線香などの備品も含め、足りないものがないか確認しておきましょう。

また、これらの備品は式場の方でも用意があるかどうかをよく確認しておくようにしましょう。

参照

http://www.e-kanoya.net/htmbox/shimin/kasou.html

最後に

家族が亡くなり、いきなりこれだけのことを同時並行でこなしていかなければいけません。

その上で葬儀を滞りなく済ませ、やっと故人を悼むことができます。

日本の葬儀は本当に慌ただしいのです。葬儀は誰かが亡くなってはじめて準備がはじまるという点が慌ただしさに拍車をかけているといえるでしょう。

ただ、一つだけ急な葬儀に慌てないためのポイントがあります。それは、いざという時のための葬儀場の目星をつけておくことです。

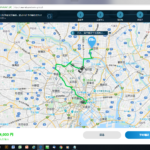

真っ先に葬儀場への遺体の安置や葬儀の予約をしなければいけないわけですから、亡くなってからインターネットで検索するのではなく、あらかじめ葬儀場の目星をつけておけばその分だけ出だしが早くなります。

葬儀場では事前に大体の見積もりを出してもらうこともできますので、いざ葬儀と慌てる前に足を運んでおく方が安心ですね。